2018-2024

L’insoutenable insignifiance d’un art nombriliste

L’impossible critique du Selfie

Face à n’importe quelle photo d’identité — le degré zéro de l’autoportrait — s’il faut en dire quelque chose, voilà que s’ouvre un océan de possibilités, et le critique se retrouve, tel Siggi, le personnage de La leçon d’allemand de Siegfried Lenz, puni pour n’avoir pas pu écrire une seule ligne d’une rédaction sur « le sens du devoir » (avant que de s’isoler pour en faire un roman). On peut tout dire d’un selfie, mais par où commencer ?

Une brève histoire du selfie nous apprend ce que nous savons déjà : on imagine très bien le premier autoportrait, qui fait d’ailleurs l’objet d’une contestation historique dont nous n’avons rien à faire. Pas besoin d’avoir étudié les débuts de la photographie pour se faire une idée des daguerréotypes de bourgeois vaniteux. La démocratisation de la photo nous a laissé des tas de portraits de gros malins devant leur miroir, et avec l’art contemporain, on n’en finit pas d’énumérer les grands noms qui, de Man Ray à Warhol en passant par Cindy Sherman ou Ai Wei Wei, s’en sont servis. Et puis advint le smartphone, les réseaux sociaux et ceux et celles dont il paraît qu’ils nous influencent.

Qu’est-ce qui a bien pu pousser Fabien de Cugnac à construire un travail autour du selfie ? On n’imagine pas une voix sévère, morte ou vivante, surgir dans son esprit, comme dans la chanson Samuel Hall d’Alain Bashung, et lui dire « Tu vas nous pondre un truc qui marche, mon garçon ! » Ce n’est pas le genre de la maison.

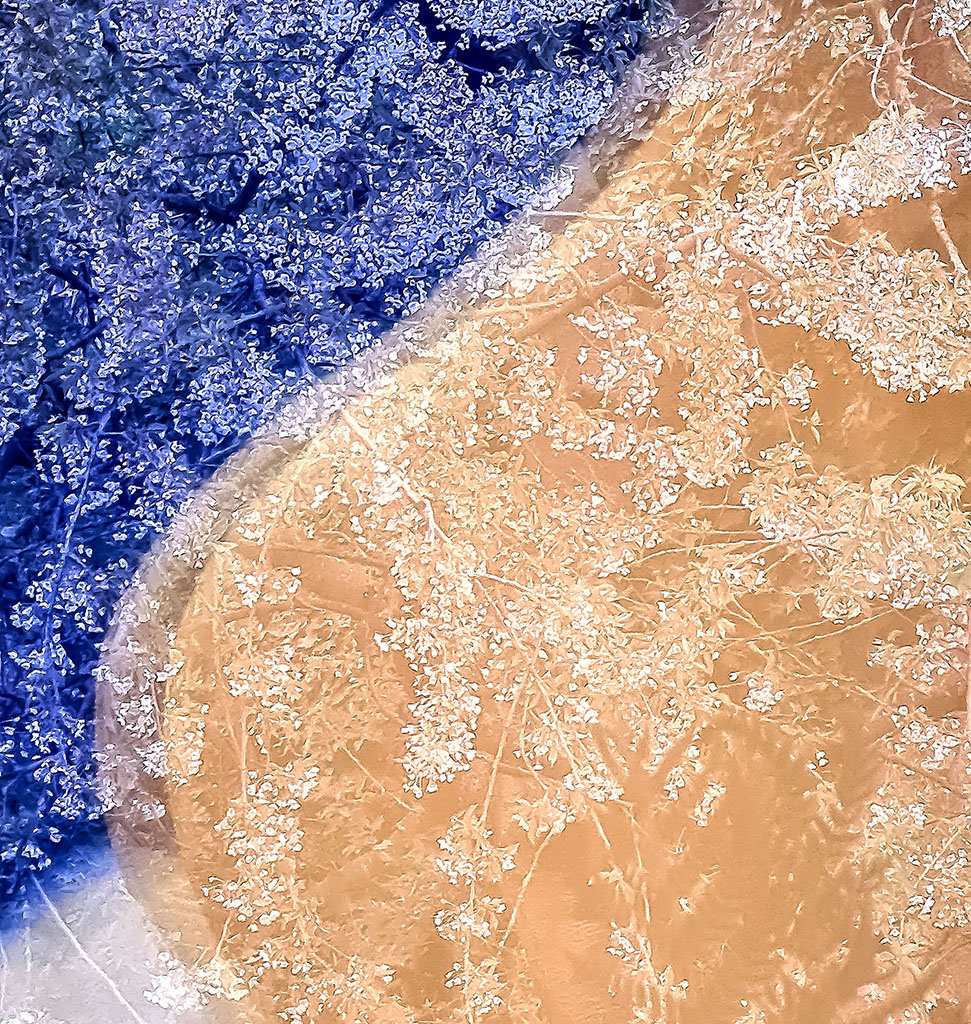

Ce qui suit pourrait être une théorie au même titre qu’un arbre en fleur ou une épeire sont des autoportraits. Cette proposition théorique pencherait plutôt vers la fiction, il ne sera donc pas question d’en débattre ou de la défendre dans les pages d’un magazine spécialisé.

La multiplication des talents et des techniques de création fait que, lorsqu’ils rencontrent le marché, ou même simplement le regard, ce dernier attend déjà quelque chose, qui est la même chose que ce qu’il a commencé à voir. Prenons pour exemple un atelier de peintre visité pour la première fois : un regard se porte sur un premier tableau, puis sur un autre qui semble bien issu de la même série, et sur un troisième qui ne ressemble à aucun des deux précédents, et voilà le premier choc du spectateur. Quinze, vingt, quarante tableaux, certains du même « style », d’autres non, compositions, couleurs, formats, natures mortes, surréalistes, abstraits, humoristiques, mélancoliques, durs, trash, figuratifs, comme peut l’être un travail de peintre qui n’aurait pas été uniquement identifié par un succès ou une façon de faire répétée à l’identique. Et voilà que la critique fuse, enfin : « Est-ce cohérent ? »

Il y a, avec la cohérence dans la production, un parallèle à faire avec les scénari de cinéma de commande qui tient à la recette.

Or, s’il est une facétie et un génie du selfie qui se défie de l’attente du public, c’est bien là qu’elle se situe : présenter une série de selfies échappe à la critique de l’incohérence – puisqu’on vous dit que c’est lui, à chaque fois – et ouvre toutes les portes, fait naître tous les récits, évoque toutes les humeurs, suggère chaque fois d’autres attitudes.

On peut certes tenter de raconter une histoire à partir d’une vidéo d’artiste qui n’en raconte pas, ajouter des phylactères aux tableaux de Hopper ou faire éructer un slogan à une statue, mais ce que réussissent les selfies de Fabien de Cugnac, c’est de créer une envie de littérature qui ne serait pas une recette, avec des mots qui n’obéiraient pas à un schéma. Or, tout ce qui peut faire récit s’y trouve : l’inquiétante étrangeté, le pop joyeux d’un clip musical, l’intrigue : « mais où est-il dans l’image ? », l’effet (« mais où est-il dans l’image ? »), la nature, l’insecte, l’animal, le plastique, le ciel et la température, la partie du corps, nu, vêtu, extra-terrestre, père, miniature et même sympathique. Rien n’est pareil. Tout est cohérent. Vous l’avez reconnu.

Bruno Wajskop 2022